AIによる教育は教育学のひとつの到達点

Ⅰ はじめに

現代の学校教育は、いま大きな転換点に立っています。かつて私たちが慣れ親しんできた教室の風景は急速に変わりつつあり、教育のあり方そのものが問い直される局面に至っています。本論では、教育史を振り返りながら、

ここでまず整理しておかなければならないのは、「教育の発展」と「教育学の発展」の違いです。人間の暮らしと教育活動は切り離すことのできない関係にあり、人間が人間らしく共同体を築き始めた時点から教育は存在していたと言ってよいでしょう。親が子に生活技術を教えること、共同体の成員が若者に慣習や規範を伝えること、それらすべてが広い意味での教育に含まれます。したがって、教育という営みは人類史とほぼ同じ長さの歴史を持っていると言えるのです。

一方で、「教育学」と呼ばれる学問領域の成立は驚くほど遅く、わずかここ数百年にすぎません。古代ギリシャのソクラテスやプラトン、また古代中国の孔子のように教育について哲学的に語った人物は確かに存在しました。しかし、それらは教育の理念や方法に関する思想であり、教育を実証的に研究する「学」としての教育学ではありません。教育を科学的に扱う学問体系は18世紀から19世紀にかけてヨーロッパで初めて成立し、今日に至るまで発展を続けています。哲学や心理学などと比較すれば、教育学がいかに新しい分野であるかが理解できるでしょう。

本稿では、この違いを踏まえつつ、まず日本の教育の発展に目を向け、古代から近世に至るまでの教育のあり方に注目します。その上で、ヨーロッパにおける教育学の成立と近代公教育制度の展開を見ていきます。こうして教育と教育学の二つの流れを対比的に整理することによって、近代以降に確立された一斉教授法や公教育制度がどのような意味を持ったのか、さらに現在どのような課題を残しているのかを明らかにし、その延長線上にラーニングスケルトンAIの登場を位置づけて考えていきたいと思います。

Ⅱ 近代教育学成立以前の教育 ― 古代の教育機関の痕跡

1 日本古代の教育の萌芽

日本における教育の起源をたどると、律令国家成立以前にまで遡ることができます。『日本書紀』皇極天皇三年(644年)の条には、中大兄皇子と中臣鎌足が南淵請安の塾で儒教を学んだことが記されています。これは、飛鳥時代にすでに中国から伝わった学問を修める私的教育施設が存在していたことを示しています。こうした教育は、律令国家における官僚育成の先駆的役割を果たしていたと考えられます。

律令国家の確立に伴い、国家主導の教育機関として大学寮が設置されました。大宝律令(701年)には「学令」が含まれ、入学規程や試験制度、教員規定などが整備されていました。大学寮は律令体制を支える官僚を育成する場であり、科目は経書・法律・算術など多岐にわたっていました。ただし、大学寮に入学できたのは都の貴族や地方豪族の子弟に限られ、庶民が教育を受ける道はほとんど閉ざされていました。

庶民教育に関する資料は乏しいものの、墨書土器の存在から文字教育が一部で行われていたことが推測されます。律令制の行政は文書主義に基づいていたため、戸籍や税収を管理する上で文字の読める人材は不可欠でした。そのため、比較的裕福な農民層の中には文字教育を受け、下級官吏に登用される者も存在したと考えられますが、具体的な学習の場については明らかではありません。

2 平安期の教育と知識人の養成

平安時代に入ると、教育は一層多様化しました。たとえば、菅原道真は七歳で和歌を詠み、十一歳で漢詩を作ったと伝えられています。彼は下級貴族の出身でしたが、学者を輩出する家系であったため、幼少期から高度な教育を受けることができました。このように、一族や家系が独自に子弟教育を担うことが一般的であり、家庭教師的な存在が重要な役割を果たしていたのです。

また、仏教の発展とともに教育施設も整えられていきました。最澄の『山家学生式』に見られる「学堂」や、空海が設立した「綜芸種智院」はその代表例です。特に綜芸種智院は、庶民にあたる「白丁」の入学を認めていた点で画期的でした。ただし、実際に庶民がどの程度入学していたかについては史料上明らかではありません。

3 庶民教育の痕跡

庶民層における教育の痕跡も見逃せません。『東大寺要録』に登場する三島島継は、幼少期から東大寺に住み込み、建築技術を習得して後に一流の技術者となったと伝えられています。これは、寺院が単なる宗教施設にとどまらず、実践的な技術教育の場でもあったことを示しています。さらに、律令制下で課せられた徭役の現場では、大陸から伝来した先進技術が庶民にも共有され、課役労働を通して学習が行われていたと考えられます。ここでは明確なカリキュラムこそ存在しませんが、労働の階梯性に基づく技能伝習の仕組みは教育的機能を果たしていたといえるでしょう。

4 世界の古代教育

視野を広げれば、世界各地でも古代から教育は営まれていました。古代ギリシャではソクラテスが対話を通じて青年に思索を促し、プラトンはアカデメイアを設立して哲学教育を制度化しました。アリストテレスはアレクサンドロス大王の家庭教師としても知られ、理性に基づく学問体系を構築しました。中国では孔子が「論語」を通じて礼や仁を基盤とする人間形成を説きました。これらはいずれも後世の教育思想に大きな影響を与えましたが、対象は限られた階層にとどまっていました。

また、アレクサンドリア図書館に象徴されるように、知識を体系的に蓄積しようとする試みもありました。教育の場は特権的であったものの、人類は古代から学問を体系化し、後世へと継承する基盤を築いてきたのです。

5 古代社会の教授法

日本の大学寮や寺院、あるいはプラトンのアカデメイアにおいても、教師が学生を集めて講義や読書を行う場面は存在しました。しかし、それは今日でいう「一斉教授」とは性格を異にしていました。とくにアカデメイアの教育は、むしろ現在のシンポジウムに近い形式であったと考えられます。

Ⅲ 中世社会と教育の広がり

1 日本中世の教育基盤

古代の律令体制が崩れ、武家政権が成立する中世に入ると、日本の教育は新たな段階を迎えました。律令国家の官吏養成を目的とした大学寮は形骸化し、代わって寺院や武家社会が教育の担い手となっていきます。その一端を示すのが、寺院に付属する少年教育機能の存在です。文献上の呼称や実態には地域差があるものの、「童堂」(わらわどう)などの施設は、寺院の僧侶後継者の養成に加え、読み書きや仏典理解の初歩を授ける役割も担っていました。ここで教育を受けた者のすべてが出家したわけではなく、基礎的リテラシーを身につけて社会へ戻る例も想定されます。

また、中世農村に見られる「若者組」「娘組」も重要です。一定の年齢に達した少年は夜になると、「寝宿」に集い、ここに泊まり、共同生活のなかで年長者から労働技術や村の掟を学びました。女子も「娘宿」で裁縫や生活技術を修得し、地域の成員としての役割を体得しました。これらは学術的知識の教授というより、地域共同体が人格形成と社会化を担う仕組みであり、実践的教育として機能していたと評価できます。一揆回状などの例を見ると、農民にも一定の読み書き能力の必要は増していたと思われ、中世農村でも文字学習の機会は増えつつあったと想像されます。

2 ヨーロッパ中世の教育

一方、ヨーロッパでも中世は宗教と教育が密接に結びついた時代でした。修道院や大聖堂が学問の中心地となり、ラテン語に基づく教育が提供されます。12〜13世紀には大学が誕生し、ボローニャ、パリ、オックスフォードなどで制度化が進みました。ここでは「講読(lectio)」「討論(disputatio)」「反論(determinatio)」といった学習方法が整えられ、書物の注解と論証による学習が展開されました。これらは後世の授業形態に影響を与え、一部はのちの一斉教授の源流の一つとみなすことができます。

もっとも、大学で学べたのは限られた層にとどまりました。入学の前提となるラテン語の修得は家庭教師やグラマースクール(ラテン語学校)に依存し、庶民には高い障壁となっていました。それでも大学の成立は、学問の自律性や職能資格(学位)の制度化を促し、後世の教育制度形成に決定的な足場を提供しました。

3 宗教と教育の結びつき

日本とヨーロッパを対照すると、いずれも中世において宗教が教育の中核を担った点が共通します。日本では仏教寺院が読み書き・教理・技術の伝習拠点となり、ヨーロッパではキリスト教会が知の正統性を独占的に規定しました。宗教主導の教育は、内容の限定性やアクセスの不平等という制約を抱えつつも、教育制度と学習文化の基盤を形成し、後の近世・近代における普及と制度化の前提を準備したといえます。

Ⅳ 近世社会における教育の普及

1 日本の手習い塾(寺子屋)と庶民教育

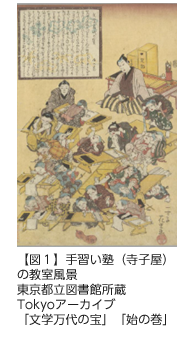

近世に入ると、日本の教育は飛躍的に普及しました。武士階級は藩校や学問所で武士子弟を教育し、庶民は手習い塾(寺子屋)で読み書き算術を学びました。手習い塾(寺子屋)の最大の特徴は、子どもたちが一斉に同じ授業を受けるのではなく、各自の進度に応じて個別指導を受けられる点にありました。年齢や学習目的も多様で、子どもたちは互いに影響を与え合いながら学習を進めました。【図1】

近世に入ると、日本の教育は飛躍的に普及しました。武士階級は藩校や学問所で武士子弟を教育し、庶民は手習い塾(寺子屋)で読み書き算術を学びました。手習い塾(寺子屋)の最大の特徴は、子どもたちが一斉に同じ授業を受けるのではなく、各自の進度に応じて個別指導を受けられる点にありました。年齢や学習目的も多様で、子どもたちは互いに影響を与え合いながら学習を進めました。【図1】

手習い塾(寺子屋)で用いられた教材が「往来物」です。本来、往来物は手紙文例集であり、庶民が社会生活を営む上で必須の文章作成の指針となりました。農民にとっては訴状や一揆の回状を作成する必要があり、文字能力は生活を守るための武器でもありました。こうして文字学習は文化的価値にとどまらず、切実な生活手段として庶民に浸透していったのです。

幕末期に来日した欧米人は、日本人の識字率の高さに驚きを示しました。ペリーは議会への報告書で日本人の教育水準を高く評価し、アーネスト・サトウやモーニケも同様の証言を残しています。研究によれば幕末期の識字率は男子で70%以上、女子でも20%を超えていたとされ、当時の世界水準から見ても極めて高い水準であったといえます。

2 ヨーロッパの庶民教育と宗教改革

同時期のヨーロッパでは、宗教改革が庶民教育の普及に大きな影響を与えました。ルター派は聖書を母語に翻訳し、庶民にも理解可能な形で布教を行いました。その過程で庶民に読み書きが広まり、のちのプロイセンの義務教育制度につながります。

1763年、フリードリヒ二世が公布した「一般学事通則」は、5歳から13〜14歳までの就学を義務化しました。これにより、庶民教育は国家制度として位置づけられ、一斉教授を普及させる契機となりました。この制度化は教育を特権から大衆へ拡張する転換点となり、近代公教育の基盤を築いたのです。

3 近世教育の意義

以上のように、日本とヨーロッパの近世社会では、それぞれの歴史的文脈に応じて庶民教育の普及が進展しました。日本では手習い塾(寺子屋)という柔軟な個別指導型教育が庶民層に広がり、ヨーロッパでは宗教改革と国家制度によって義務教育の枠組みが整えられました。

両者は教授法や制度的背景において大きな違いを持っています。しかし共通しているのは、教育が特権階級から庶民へ拡大したという点です。このことは教育史における重大な意義を持ち、近代以降の教育制度発展に直結する基盤となりました。

Ⅴ 近代教育学成立への道

1 家庭教師から学校教育へ

18世紀以前の教育は、特権階級における家庭教師による個別指導が基本でした。ルソーの『エミール』(1762)はその典型例であり、エミール少年が家庭教師から教育を受ける物語として描かれています。この小説が近代教育思想の出発点の一つであったことは確かですが、そこに見られる教育が個別指導に依存していたことを確認しておくことは重要です。

18世紀以前の教育は、特権階級における家庭教師による個別指導が基本でした。ルソーの『エミール』(1762)はその典型例であり、エミール少年が家庭教師から教育を受ける物語として描かれています。この小説が近代教育思想の出発点の一つであったことは確かですが、そこに見られる教育が個別指導に依存していたことを確認しておくことは重要です。

しかし、社会の変動とともに家庭教師に依存した教育は限界を迎えました。産業革命によって都市に多数の労働者階級の子どもたちが集まり、彼らは社会の重要な労働力として位置づけられました。同時に、国家建設に伴い、統一的な国民教育の必要性が高まりました。

この状況を先取りする形で、コメニウスはすでに「万人のための学校」を構想していました。彼の著書『大教授学』では学級制度や段階的な教育課程の理念が提唱されており、それが後の学校制度や一斉教授の制度化につながる重要な思想的基盤となったのです。【図2】

2 プロイセンの義務教育と一斉教授

近代公教育の実現に決定的な役割を果たしたのは、プロイセンにおける義務教育制度でした。1763年、フリードリヒ二世は「一般学事通則」を公布し、5歳から13〜14歳までの就学を義務化しました。これにより就学児童が急増し、従来の家庭教師や個別指導では対応できなくなりました。その結果、効率的に大量の児童を教育できる「一斉教授」が制度として定着したのです。

一斉教授とは、教師が同じ内容を同じ時間に学級全員へ一度に教える方式です。これは効率的な知識伝達を可能とし、大量の児童を教育する上で極めて有効でした。国家はこの方法を通じて国民に統制と忠誠心を涵養し、近代国家の基盤を整えることが可能になったのです。

しかし、一斉教授には明確な欠点もありました。子ども一人ひとりの能力差や興味に応じた教育は難しく、受動的な学習を強いる傾向がありました。それでも国家的要請に適合したため、一斉教授はヨーロッパ全土に広がり、やがて日本を含む世界各国に導入されていきました。

3 教育学の成立

教育の拡大と制度化を背景に、教育を学問的に研究する「教育学」が成立しました。ヨハン・フリードリヒ・ヘルバルト(1776〜1841)は教育学を体系化し、その目的を「人格の形成」と定義しました。彼は学習を段階的に構成する教授理論を打ち立て、教育学を哲学や心理学と並ぶ独立した学問領域へと高めました。

教育学の成立は、教育を単なる実践から理論研究の対象へと転換させる画期的な出来事でした。それ以降、教育改革や教授法の改良は教育学的知見に基づき推進されるようになり、教育の発展は制度面だけでなく学問的裏付けをもった営みへと進化していったのです。

Ⅵ 近代以降の教育の展開

1 一斉教授の限界と改革教育

一斉教授は効率的で普遍的な教育方法でしたが、子どもの個性や学習進度に十分に対応できないという限界を抱えていました。19世紀後半から20世紀にかけて、この欠点を克服しようとする多様な改革教育が生まれます。

イタリアのモンテッソーリ教育は、子どもの自発性と感覚教育を重視し、教師が主導するのではなく「環境を整える」ことで子どもが自分のペースで学ぶ方式を提唱しました。アメリカのドルトンプランは、学習契約とラボラトリー形式を導入し、子どもが自己管理のもとで課題を進める仕組みを構築しました。さらに、プロジェクト・メソッドは、子ども自身が興味関心に基づく課題を立て、調査や制作を通して協働的に学ぶ方式として注目されました。

これらの改革は、一斉教授の欠陥を克服しようとする試みであり、子どもを受動的存在ではなく主体的存在として捉える方向性を強めました。教育学の発展は、一斉教授の限界を克服する歴史でもあったといえるでしょう。

2 戦後教育と多様な教授法

20世紀後半、特に第二次世界大戦後には各国で教育改革が進みました。日本では生活単元学習が導入され、子どもたちの日常生活と結びついた教育内容が模索されました。また、習熟度別学習やティーム・ティーチングなども試みられ、一斉教授の欠点を補う方法が模索されました。

欧米でも同様に、子どもを主体とする教育観に基づき、教育内容や方法の多様化が進展しました。協同学習や体験的学習は、知識の暗記ではなく問題解決能力を重視する方向性を強め、教育に新たな展望を開きました。

3 ICTと教育

20世紀末から21世紀にかけて、情報通信技術(ICT)の発展が教育にも導入されました。コンピュータを活用したCAI(Computer Assisted Instruction)や、インターネットを通じたeラーニングは、一斉教授に代わる新たな学習形態として注目されました。これらは時間や場所にとらわれない学習を可能にし、個別最適化の可能性を広げました。

もっとも、ICT教育は一斉教授を完全に置き換えるものではなく、むしろ一斉教授を補完する形で利用されました。学校教育の基本的な枠組みは依然として学級単位の授業にあり、ICTは補助的手段にとどまる場合が多かったのです。

4 探究学習とアクティブラーニング

21世紀に入ると、教育の方向性はさらに多様化しました。子どもが主体的に課題を設定し、協働的に調査や発表を行う「探究学習」や、双方向的な授業を重視する「アクティブラーニング」が広まりました。これらは従来の一斉教授に内在する受動性を克服しようとする試みの延長線上に位置づけられます。

ただし、これらの改革も一斉教授の構造的欠陥を完全に克服したわけではありません。子ども一人ひとりの学習状況に完全に適応することは難しく、依然として学級単位という枠組みに縛られ続けています。この未解決の課題が、次世代の教育技術への期待を生み出しているのです。

Ⅶ これまでの総括 ― ラーニングスケルトンAIへの過程

本稿では、AIによる教育が登場する以前の教育の発展を、日本とヨーロッパを中心に振り返ってきました。改めて整理すると、人類の教育の歩みは大きく二つの流れを持っていたといえます。すなわち、生活と不可分の営みとしての「教育の発展」と、近代に成立した学問領域としての「教育学の発展」です。

前者については、人類が共同体を築いた時点から教育はすでに存在していました。親が子に生活技術を教えること、地域共同体の中で規範や慣習を伝えることは古代から普遍的に行われてきました。日本においても、南淵請安の塾に学んだ中大兄皇子や、幼少期から学問に親しんだ菅原道真、最澄や空海などの事例が示すように、教育は家系や地域の支えのもとに継承されてきました。庶民層においても、課役労働の現場で先進技術を学び、若者組や娘組の共同生活を通して社会規範を修得するなど、教育は日常生活と不可分の営みとして営まれていたのです。

後者については、近代ヨーロッパにおいて教育学が成立したことが画期的でした。コメニウスの「万人のための学校」構想は、教育を特権階級に独占させず、すべての子どもに開放する方向性を打ち出しました。その後、プロイセンの義務教育制度は教育の大衆化を実現し、効率的に大量の児童を教える手段として一斉教授を確立しました。そして、教育を理論的に研究する学問領域としてヘルバルトが教育学を体系化したことで、教育は制度と学問の両面から確立されていったのです。

このように教育の歴史をたどると、いくつかの転換点が浮かび上がってきます。第一に、教育の対象が特権階級から庶民へと拡大したこと。第二に、教育の方法が個別指導から一斉教授へと変化したこと。第三に、教育を支える理論として教育学が成立し、教育が学問の対象となったことです。これらの転換点はいずれも社会の変化に応じて生じたものであり、教育が常に社会とともに発展してきたことを示しています。

しかし同時に、教育は常に課題を抱えてきました。一斉教授は効率的である一方、子どもの個性や学習進度に十分に対応できないという欠点を持っていました。その克服を目指して、モンテッソーリ教育やドルトンプラン、プロジェクト・メソッドといった改革教育が試みられました。戦後教育やICT教育、さらにはアクティブラーニングも同じ流れの延長線上にあります。しかし、それらの方法が一斉教授の構造的限界を完全に克服したとは言い難いのが現状です。

この未解決の課題こそが、次世代の教育への期待を生む要因となっています。教育は常に社会の要請と学問的探究の狭間で変化してきました。AIによる教育は、その延長線上に位置する一つの到達点であると考えられます。本稿では、AI教育の意義と価値を検討するための前提として、教育発展の道筋を考察してきました。

結論として言えるのは、教育は単なる知識伝達の技術ではなく、人類社会の発展そのものと深く関わる営みであるという点です。古代から近世にかけては生活に根ざした教育が営まれ、近代以降は国家制度と学問理論によって支えられてきました。そして現在、教育は新たな局面を迎えようとしています。それがAIによる教育であると考えられます。未来の教育を展望するためには、この長い歴史的積み重ねを理解し、現行の教育がどのような欠陥を抱えているのかを明らかにすることが不可欠なのです。

Ⅷ ラーニングスケルトンAIによって到達する教育と教育学の世界

現代の教育は大きな矛盾を抱えています。表向きには「個性の尊重」が唱えられ、子ども一人ひとりの能力や興味関心に応じた学びが求められています。しかし現実には、国家的要請や効率化の論理に強く支配されています。産業革命以降、効率的な学校運営が教育行政の至上課題となり、大規模な集団指導の教育体制が確立されました。その延長線上にある現在の学校教育では、個別対応の必要性が叫ばれながらも、実際の改革は学級規模のわずかな縮小やICTの補助的導入にとどまっているのが実情です。子どもの個性を尊重した教育を実現するためには、学習データに基づく個別フィードバックが不可欠です。ICTのより有効な利用が検討されなければなりません。

もし学校が本気で子どもの個性や能力に応じた教育を実現しようとするならば、最優先されるべきは教員数の増員です。個別対応を行うには当然、教師一人あたりが担当する児童・生徒数を減らさなければなりません。ところが現状では、むしろ行政から教職員数の削減が要請され、深刻な教員不足がさらに拍車をかけています。この状況下で「個別最適化教育」を掲げても、その実現性は著しく制約されているのです。教師の働き方改革は喫緊の課題です。教育は人と人との関わりを前提に成り立っているのですから、教師の生活にゆとりがなければ、子どもの個性を伸ばす教育など考えられません。

忘れてはならないのは、人類史の長い時間のなかで、個別対応型の学びこそが主流であったという事実です。師が弟子に直接教えを授ける形態は、古代から近世まで広く行われてきました。近代以降に普及した「一斉教授」は、教育の効率化を求める近代国家の要請に応じて確立された教授法であり、わずか三百年弱の歴史しか持ちません。したがって、今こそ歴史を振り返り、長期にわたり人類が実践してきた個別対応教育の意義を再評価すべきでしょう。

では、現代において個別教育を再興するために必要なことは何でしょうか。

こうした課題の解決に資するものとして、AIの教育活用が注目されています。AIは、

もっとも、このようなAI活用が真に機能するためには、教師と子ども双方にAIリテラシーを育成することが必要です。AIを単なる便利な道具として使うのではなく、

しかし、子どものAIへの過度な依存リスク、データの扱いに関する倫理観の欠如、教師の役割低下など、AI教育に対する懸念も少なくありません。これらの課題は、AI教育の重要性を理解する教育関係者こそ真剣に認識すべき問題です。したがって、ラーニングスケルトンAIによる学校教育の推進と並行して、常にこれらの懸念に目を向け、倫理的・教育的課題の克服に努めることが不可欠であると指摘しておかなければなりません。